台湾は2019年、アジアで初めて同性婚を合法化した国として知られ、性的マイノリティに関する議論や表現が街の中にも根づいています。

6月には日本でも「プライド月間」としてLGBTQ+の権利や文化を祝うパレードやイベントが行われていたので、記憶に新しい人も多いのではないでしょうか?

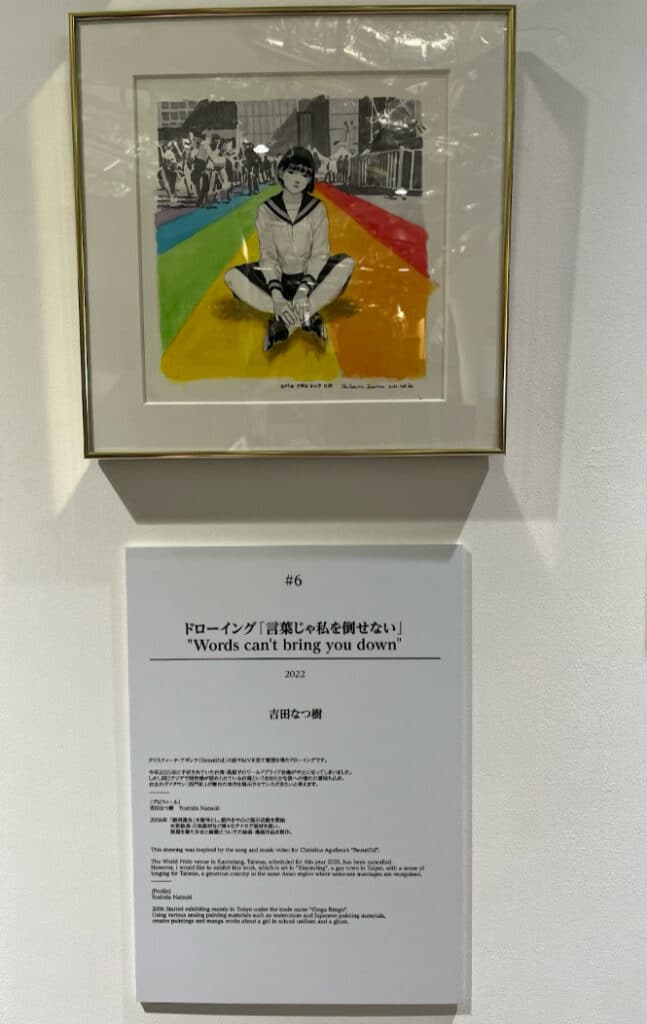

6月の終わり、原宿で開催されていた「Queer Art Exhibition」を訪れたとき、私はある作品の前で立ち止まりました。

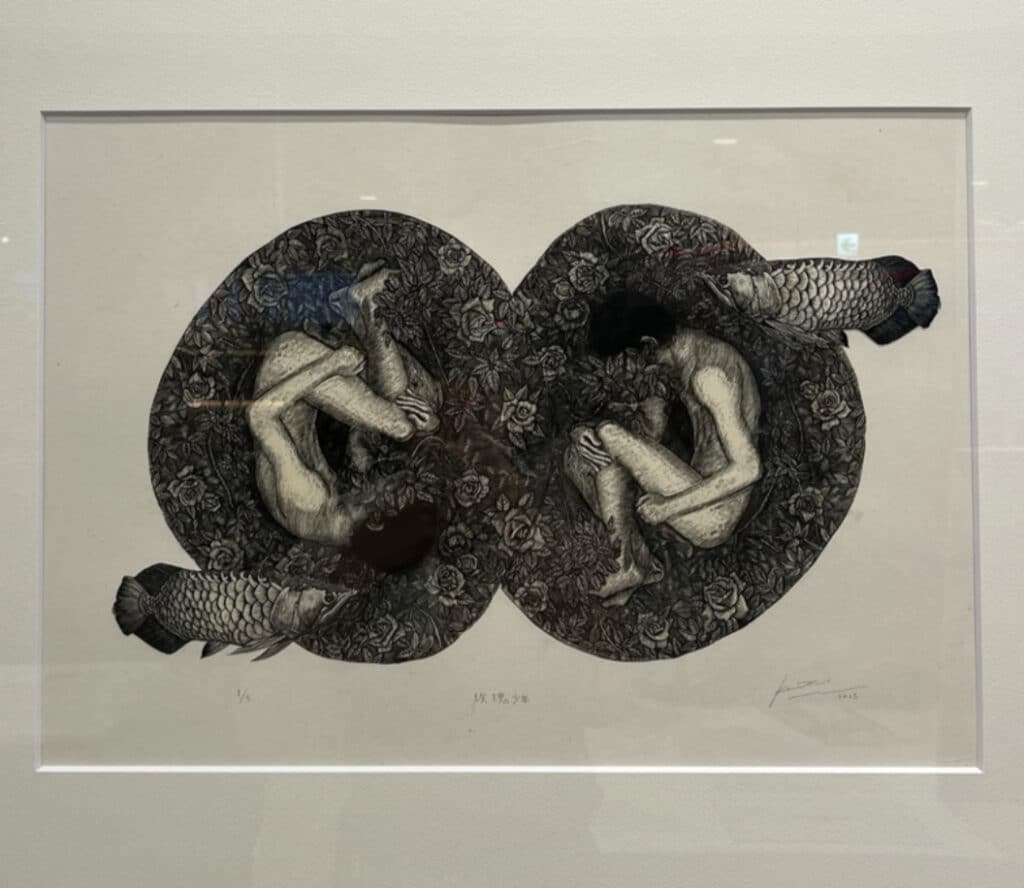

版画作家・長嶋一孝さんの《玫瑰少年》。それは、2000年4月に台湾で起きた事件を題材とした作品です。他の絵がポップでカラフルな色合いなのに比べ、こちらの作品からは静かで強いメッセージを感じました。繊細で細やかな技法に、じっと立ち止まる人もいました。

当時、中学3年生だった葉永鋕(イェー・ヨンジー)さんは、仕草が「女の子っぽい」と同級生から揶揄され、いじめを受けていました。ある授業中、人の少ない時間を見計らってトイレへ向かった彼は、後に血まみれで倒れているところを発見され、そのまま命を落としました。トイレに流れた血の赤さから「玫瑰少年(バラの少年)」と呼ばれ、事件は台湾社会に大きな衝撃を与えました。この出来事をきっかけに、台湾では性別平等教育法が成立し、のちに同性婚合法化へとつながる土壌が育まれていきました。

プライド月間が過ぎた今、台湾がどのようにLGBTQ+をめぐる文化や制度を育んできたのかを改めて知ってみませんか?この記事では、制度、文化、そして日常に息づく「クィアと台湾」のリアルをお伝えしていきます。

クィアって?

「クィア(Queer)」という言葉は、もともと英語で「奇妙な」「風変わりな」という意味を持ち、長いあいだ同性愛者を蔑むスラングとして使われてきました。ところが1990年代以降、欧米のLGBTQ+コミュニティのなかで「私たち自身の言葉として取り戻そう」という動きが生まれ、既存の性やジェンダーの枠組みに収まらない多様なアイデンティティを肯定する言葉として再定義されていきます。

現在では、必ずしもLGBTQ+のどれかに厳密に当てはまるわけではない人たちを含み、境界のあいまいさや流動性を受け入れる表現として世界中で広まりつつあります。

台湾でもこの言葉は、アートや映画、教育現場など多様な場面で自然に登場し、社会の中で多様性を語るキーワードとなっています。ここでは、台湾社会におけるクィアやLGBTQ+の受容の一端を見ていきます。

台湾とLGBTQ+

「LGBTQ+フレンドリー」の台湾の台頭は、戒厳令解除以降に訪れた「社会の爆発」といわれる学生運動や原住民運動の時期と重なります。

さらに、西洋で高等教育を受けた女性知識人たちが台湾に戻り、女性運動が急進的に展開されたことも、この時期の特徴です。

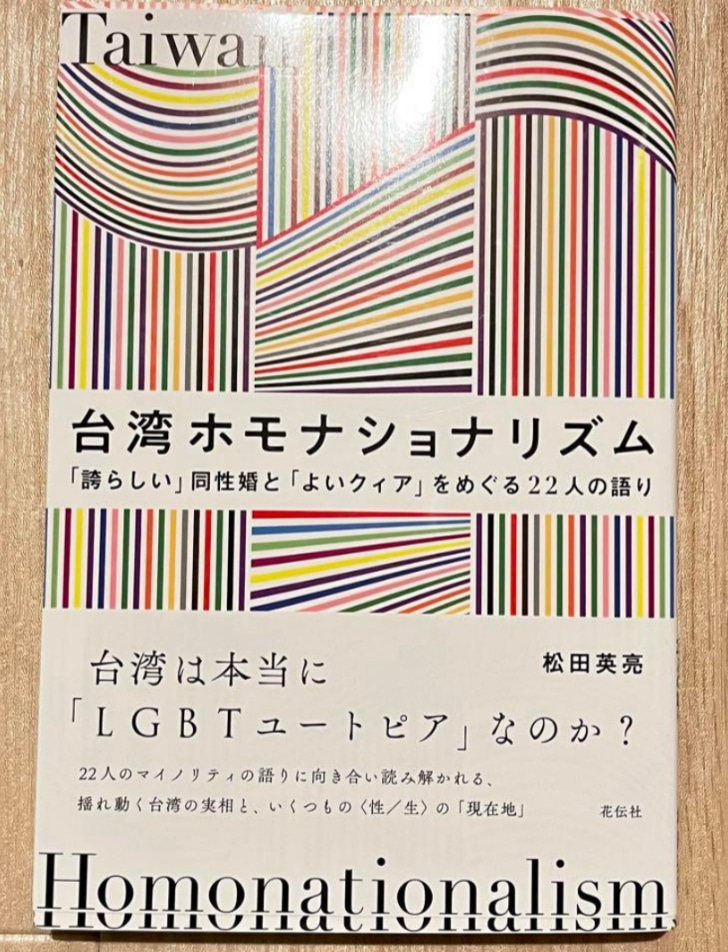

松田英亮氏の『台湾ホモナショナリズム』では、こうした社会的エネルギーの高まりが、やがてLGBTQ+をめぐる権利運動や文化の発展につながっていった過程が詳細に分析されています。

1990年代以降、台湾では民主化の進展とともに市民社会が成熟し、性的マイノリティの権利を求める声も徐々に可視化されていきます。まるで長い冬の間に芽吹いた種が、春の訪れとともに地上へ顔を出すように、声は少しずつ社会の中で響き始めました。

1990年代半ばには台北で初めてゲイパレードが行われ、2000年代に入ると各地でLGBTQ+をテーマにした団体やイベントが誕生しました。とりわけ教育現場では、2000年に起きた「玫瑰少年」事件を契機に性別平等教育法が制定され、学校教育の中でジェンダーやセクシュアリティを学ぶ土壌が耕されます。こうした法整備は、差別や偏見という硬い土をほぐすための鍬の一振りでもありました。

現在の台湾では、2019年にアジアで初めて同性婚を合法化したことが大きな節目として知られていますが、それは決して一夜にして咲いた花ではありません。知識人や市民の対話、そして個人の痛みや希望が、何年もかけて、この成果を形作ってきたのです。

一方で、松田英亮氏の『台湾ホモナショナリズム』では、こうした「LGBTQ+フレンドリーな台湾」のイメージが、必ずしも純粋な市民運動の成果だけで成り立っているわけではないことが指摘されています。著書の中では、国際社会における台湾の立ち位置や、政治エリートが掲げる多様性重視の政策が、国際舞台で自国の価値を示すための看板として使われる可能性に言及しています。

この見方は、台湾が真に多様性を実現する社会になったことを否定するものではありませんが、「国家が掲げる理想のポスター」と「現場での手仕事」との間には、埋めるべき溝があるかもしれない、という問いを投げかけています。

私が留学中過ごした台北市内では、街を歩けば、レインボーフラッグを掲げるカフェや、多様性をテーマにした映画を上映する小劇場、LGBTQ+について特集する本屋が日常の風景として目に入ります。これらは単なる流行ではなく、台湾社会が時間をかけて育んできた受容の現れといえるでしょう。

次の章では、こうした歴史を背景に、具体的な制度の整備や現在の課題、そしてカルチャーに息づく「クィアな台湾」の姿をさらに見ていきます。

権利はこうして形になった

台湾は2019年に同性婚を合法化したことで世界から注目を集めましたが、制度面での進展はそれだけではありません。

婚姻制度、教育現場の取り組み、職場における差別禁止規定など、生活のさまざまな場面でLGBTQ+の権利保障を進めるための制度が整備されてきました。

ここでは、現在の台湾社会を支える具体的な制度と、その実態を整理します。

同性婚を認める「司法院釈字748号施行法」は、2019年5月に施行され、台湾国内外で大きなニュースとなりました。これにより、同性カップルは法的に婚姻届を提出し、財産や相続といった基本的な権利を共有できるようになりました。ただし、共同での養子縁組や人工生殖法の適用においては制限が残っており、さらなる法改正を求める声もあがっています。

教育現場では、2004年に施行された「性別平等教育法」により、学校での性教育やジェンダー教育にLGBTQ+の視点を取り入れることが求められています。具体的に、台湾の小・中学校では毎学期4時間この法律に関する授業をすることが定められています。

さらに、労働分野においては「性別平等工作法(男女平等就業法)」が職場での性指向・性自認に基づく差別を禁じています。企業によっては、社内規定や福利厚生にパートナー制度を導入するなど、よりインクルーシブな職場環境づくりを進めているところもあります。

こうした制度は、単に「LGBTQ+フレンドリーな国」というイメージを示すだけでなく、日常生活の中で具体的な権利を実現するための枠組みとして機能しています。

次章では、制度の先にある生活の現場、留学生活や街のカルチャーの中で感じたクィアな台湾を見ていきます。

日常に広がるクィアな台湾

台湾のLGBTQ+文化は、制度や法律の枠を超えて、日常の中に息づいています。

毎年秋に開催される台北レインボーパレードや、台湾国際クィア映画祭(TIQFF)は、その象徴的な存在です。

カラフルな街の風景やスクリーンに映し出される物語は、単なるイベントにとどまらず、人々の生活や価値観に静かに浸透しています。

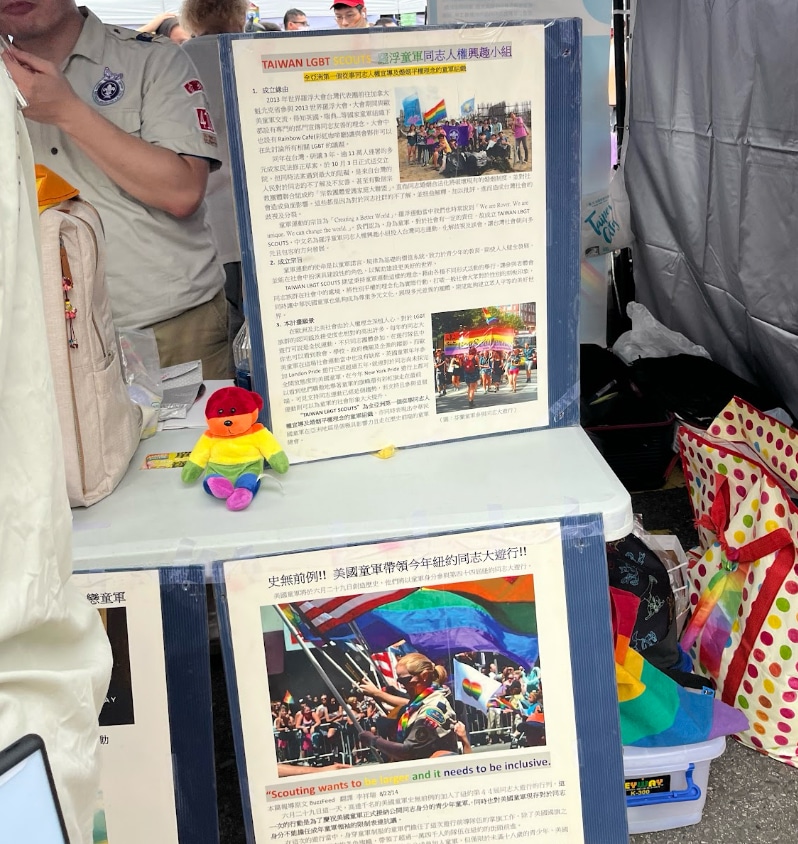

台北レインボーパレードは、2003年に約2,000人の参加で始まり、今では参加者数20万人を超えるアジア最大級のプライドイベントに成長しました。市街地を虹色の旗やコスチュームに身を包んだ人々が練り歩き、沿道には家族連れや観光客も集まります。参加者の中には企業や学校の団体も多く、社会全体が多様性を祝う雰囲気が広がります。パレード後は公園や広場でブース出展やステージパフォーマンスが行われ、LGBTQ+に関する情報発信の場としても機能しています。

留学中、私も現地でできた友人と一緒に足を運びました。

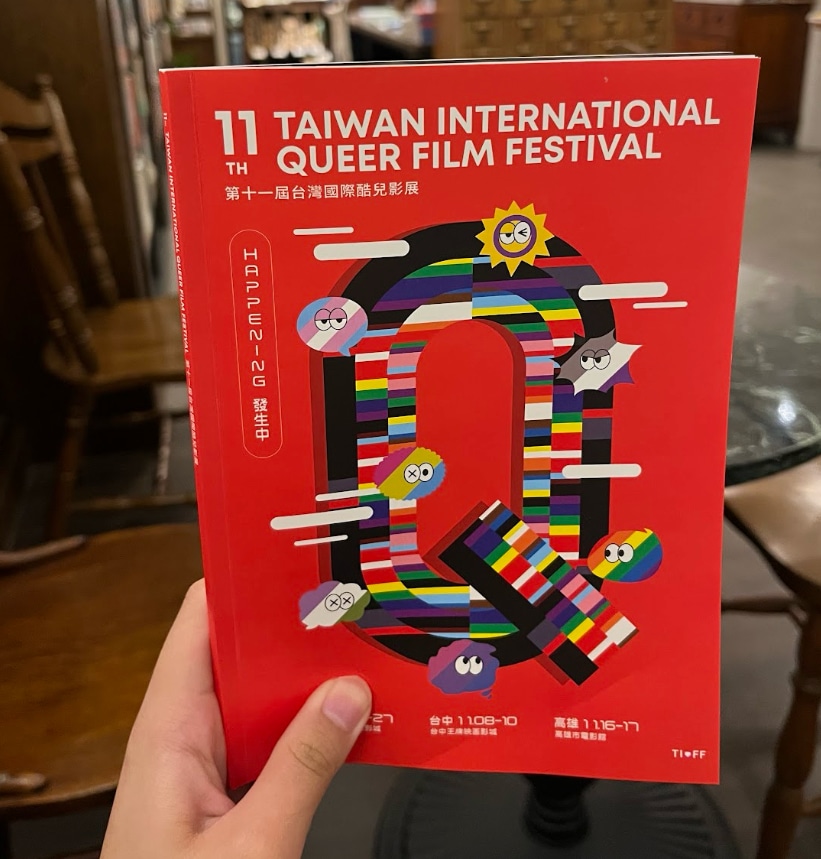

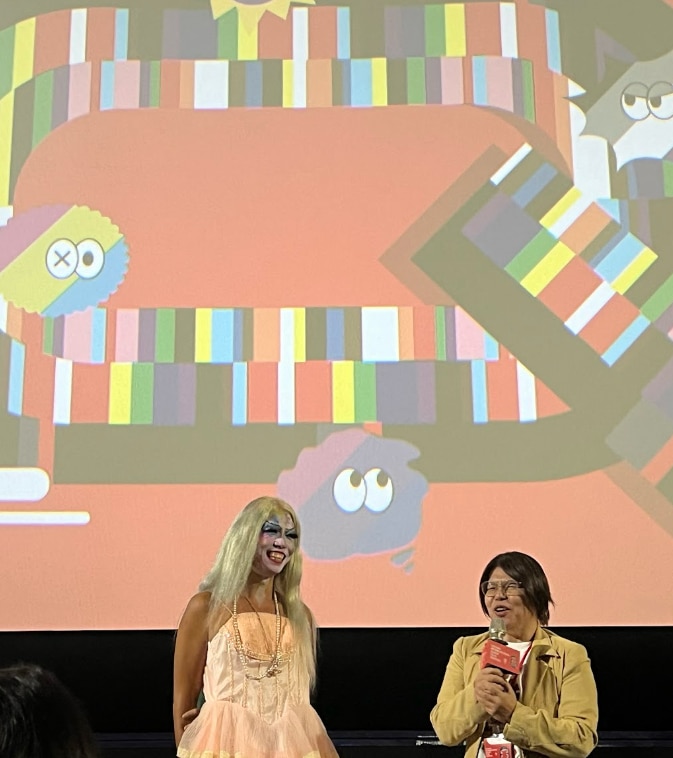

一方、台湾国際クィア映画祭(TIQFF)は、台北を拠点に台中や高雄など各都市を巡回し、国内外の多様な作品を上映する映画祭です。恋愛や家族、移民、障がいなど、クィアをめぐるテーマは多岐にわたり、観客層も若者から年配層まで幅広いのが特徴です。上映後のトークイベントでは監督や出演者が登壇し、作品の背景や制作意図を語る場面も。会場にはカップルや友人同士で訪れる人が多く、映画祭自体がコミュニティの交流の場になっています。

台北市内の書店でパンフレットを見つけ、行ってみることに。意外な場にクィアとの接点があることに気づきました。

これらのイベントは、特別な時期だけの非日常ではなく、台湾の街や文化に組み込まれた日常の延長線上にあります。虹色の横断歩道やレインボーフラッグが街角に常設されているのも、こうした活動が日常に根づいてきた証といえるでしょう。

終わりに——旗が揺れる街から私たちへ

台湾のクィア文化とLGBTQ+をめぐる状況は、戒厳令解除後の社会運動の広がりや法制度の整備、そしてパレードや映画祭といった文化活動を通じて形づくられてきました。それは、政治や国際的な戦略の文脈に置かれることもあれば、街角のアートや人々の交流といった日常の中に息づくこともあります。

この記事で紹介した制度やイベントは、その多様性の一端にすぎません。台湾の姿は、社会が少しずつ変化を積み重ねてきた結果であり、その過程には功績も課題も併存しています。

プライド月間が終わった今、レインボーフラッグやスクリーンの上の物語は消えるわけではありません。日常の中にクィアを感じる瞬間を、私たち自身の街や暮らしの中にも見出せるかもしれません。台湾の事例は、その視点を広げるためのひとつのきっかけとなるでしょう。